大地を駆けて機体を運ぶサポートメカが登場!と思いきやモードチェンジでこっちも空を飛べるらしい…?!

というわけで…2025年3月新登場の30MMアイテムより、エグザビークル(ホイールモービル)を見ていきますよ!

EXVホイールモービル

ホイールモービルは文字通りタイヤを使って地面を走る機能を持つメカで、輸送能力に優れた構成になっているようですが…

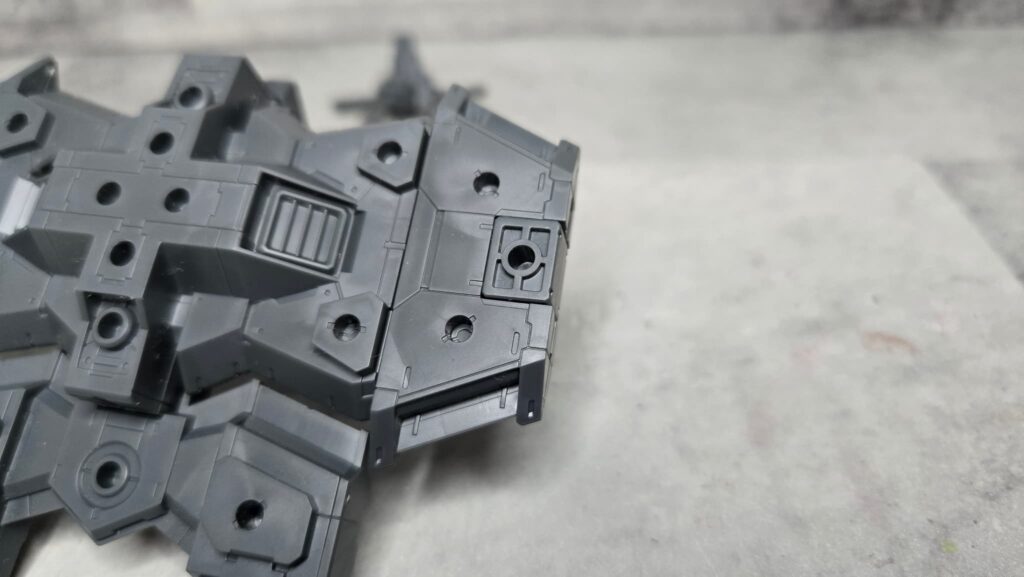

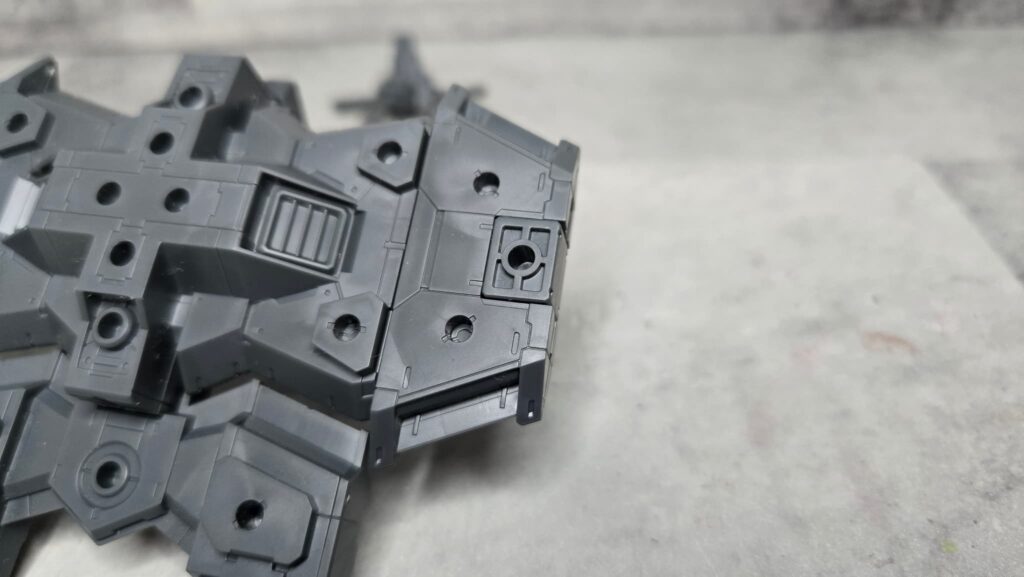

ウイングモービルとの共通部位

もうご存じの方も多いとは思いますが、ホイールモービルに使用するパーツの大半は成型色が違うだけで先に発売されているウイングモービルと同じものとなっています。

この辺の基部周りはほんとにただのカラバリだもんね。とはいえ今回のライトグレー版は多数発売されてるオプションパーツ類との親和性が超高いから、無塗装でのカスタムがやりやすいという利点にもなるし、同じようなカラーを使っているコトブキヤなど他社プラモのオプションとも合わせやすそうなのも意外とうれしいポイント!

公式戦基準だとできませんが、そういうのを考えないのであれば他社プラモとの組み合わせでも何か面白そうなものを作れたりするかもですね!

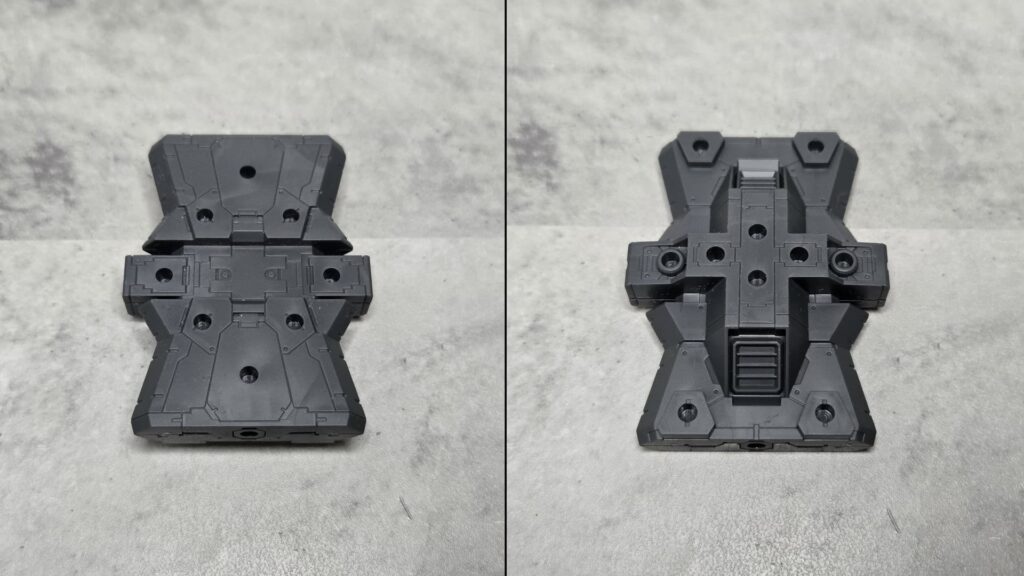

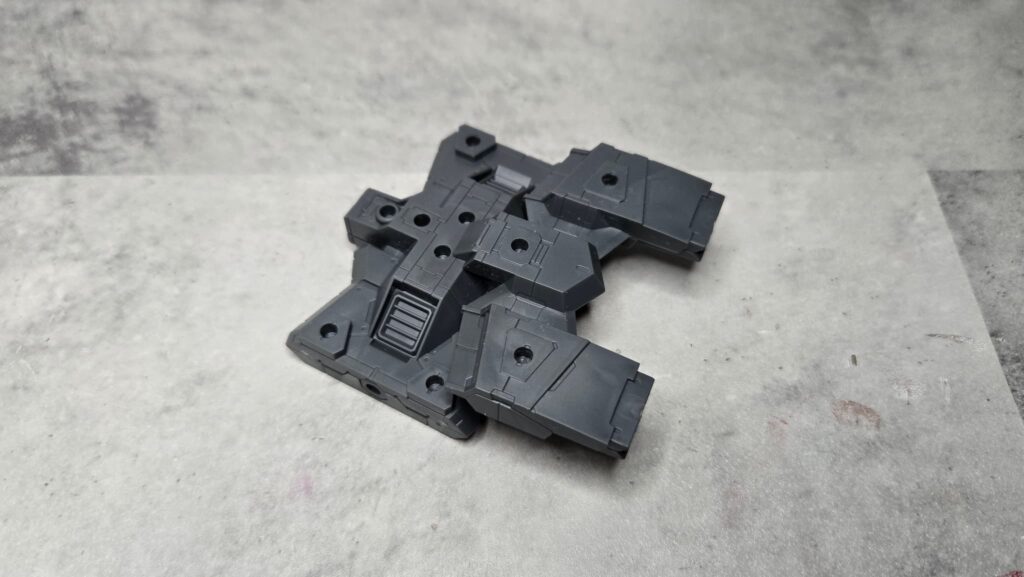

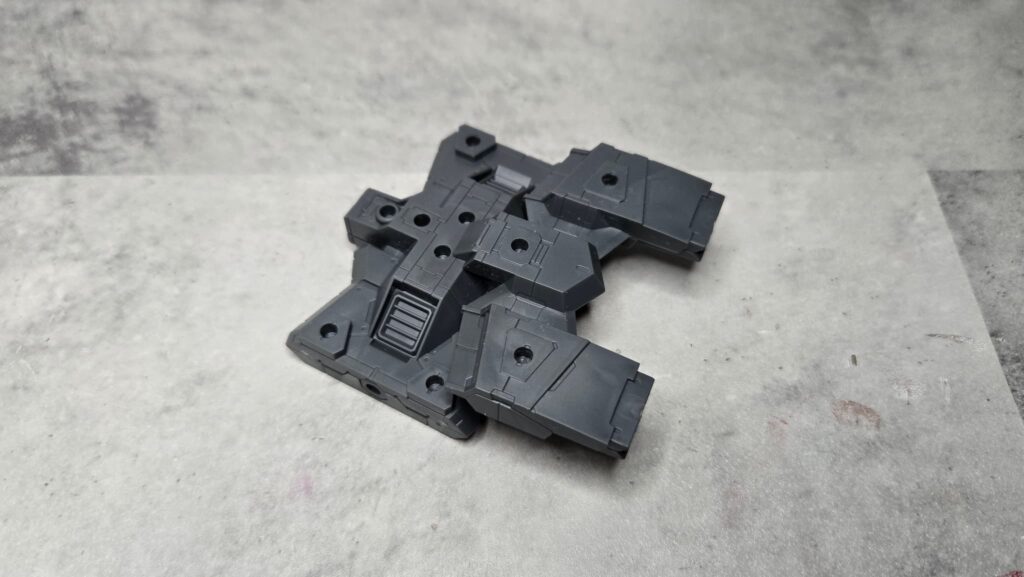

基部の組み立て

というわけで早速組み立てに入っていきましょう。とはいえこの辺りはウイングモービルで見たものほぼそのままなのでさっくり飛ばしていきますね。

ただ組み方はさすがに変わってて、例えばウイングモービルだと上部後方に装着していたスラスターっぽいパーツは下部後方に移動されているみたい。これによってスラスターブロックを接地性改善に使うことができそうだね。これはウイングモービル組む時にも使える組み方かも…?

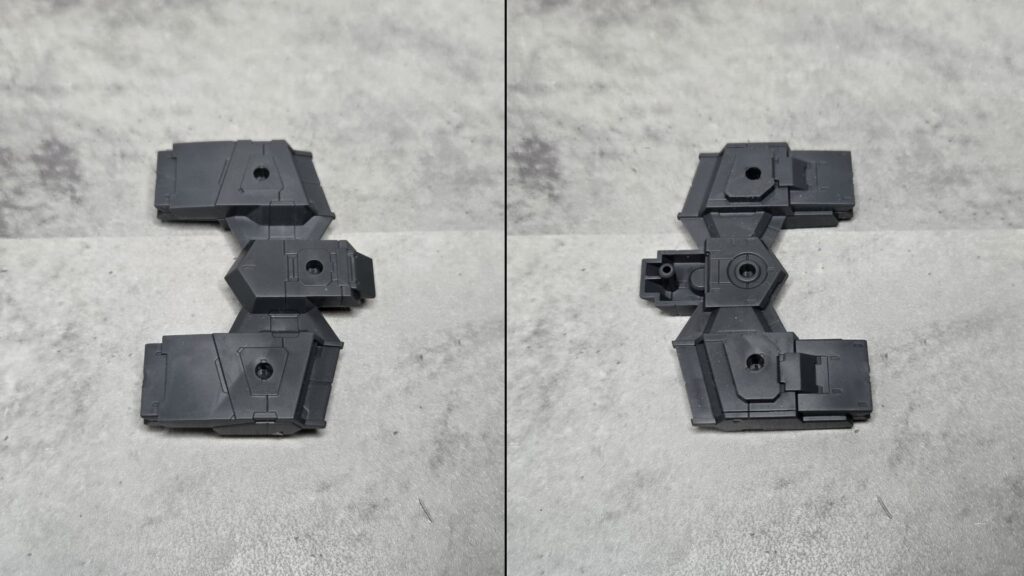

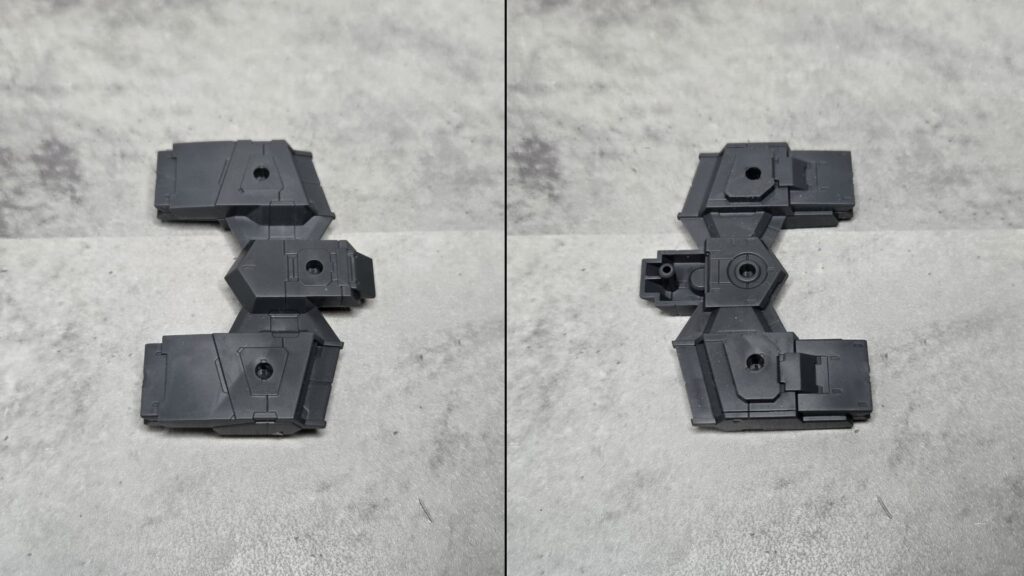

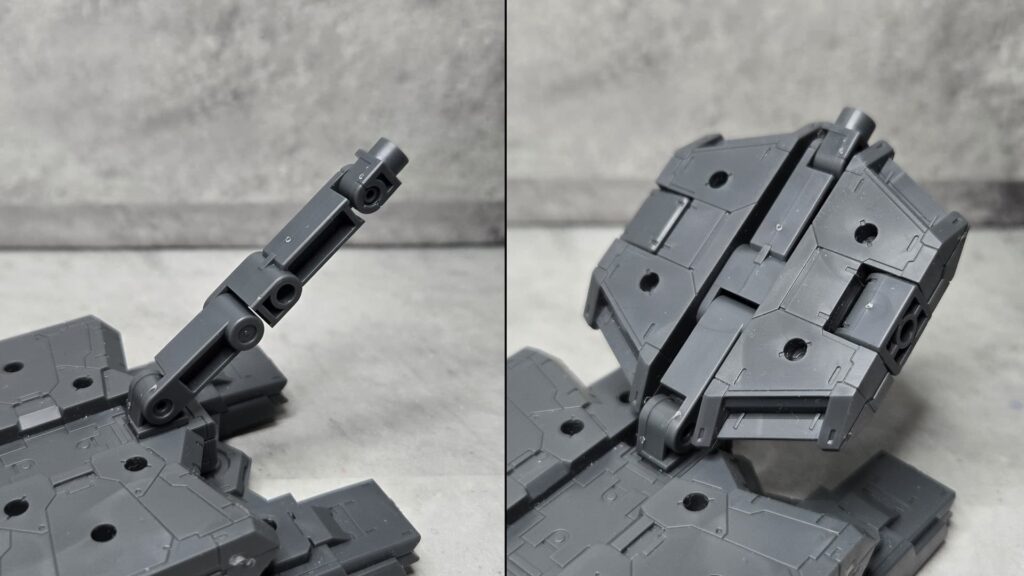

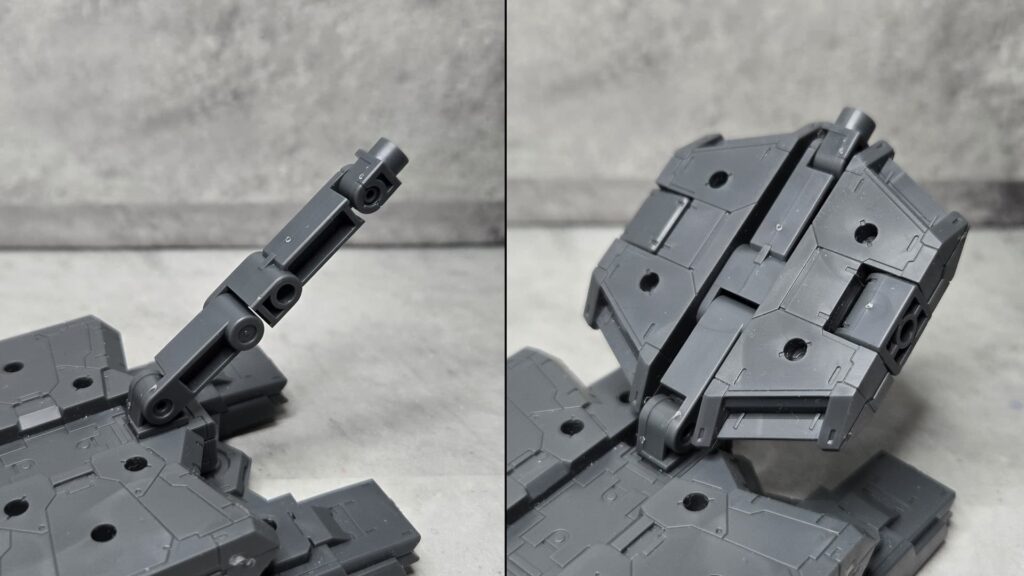

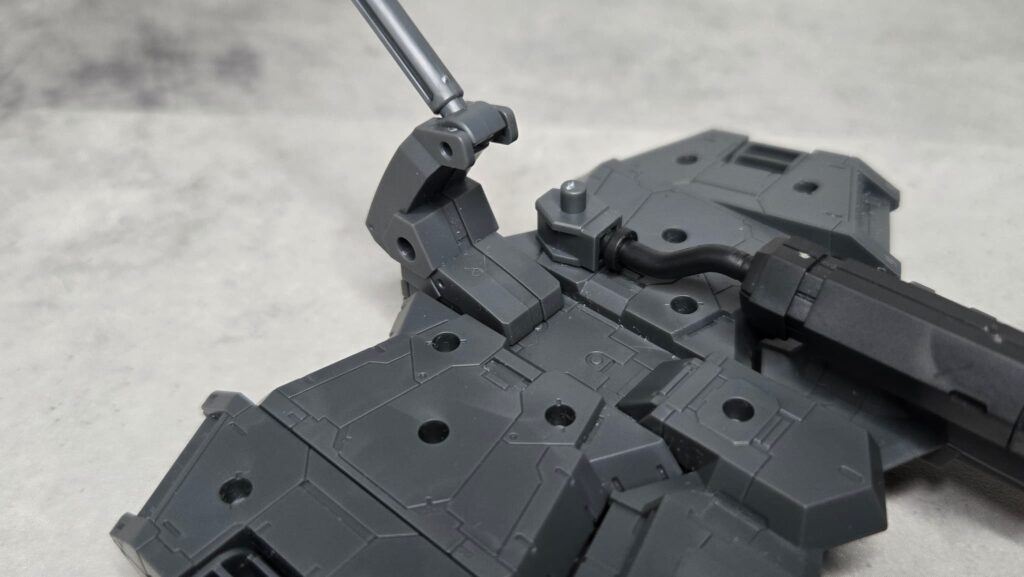

後部ブロックの制作

続いて後部ブロックです。こちらはウイングモービルでは使い道がさっぱりわからなかった謎のアームパーツを、同じく用途不明のジョイントパーツと組み合わせて3箇所の可動ポイントを持つアームとして組み上げます。

一部パーツはわかりやすかったけど、この辺はホイールモービルで出番が来るパーツセットだったわけなのか…改めてみるとそんなものまで入れてくれてたウイングモービルは結構太っ腹仕様だったのかもね。

そんなアームですが、このあとはサイドに板状のジョイントブロックを接続するようになっているのです。というように実はこの可動域…デフォルトではあまり使用しないのですよね。

あらもったいない…とはいえこの辺をどう使うか、というのはカスタムの余地ともいえるポイントだから、研究を重ねてみると面白い組み方を見つけられるかもしれないね。

続いてジョイントブロックサイドにさらにパーツを装着するのですが…こちらもウイングモービルでは用途不明だった両サイド3ミリピン、片側に3ミリ穴を持つジョイントを介し…

このようにバイクのマフラーみたいなパーツを装着します。

こうしてみると輸送能力に優れるぶん見た目は大きく違うけど、やりたいことや機能としてはバイクとそう変わらない機体なのかもしれないねこれ。

ちなみにマフラー先端の排気口的なパーツは銃用マイナスピン形式での接続になっているので、はがすことでカスタムに使えそうです。

銃口に差し替えてバーニアのようにすることができるから、それによってウイングモービルに合わせた仕様、または宇宙仕様に替えたりといろいろ妄想の幅も広そうだね!

最後にブロック先端の3ミリ穴にこちらの謎のパーツを装着することで後部ブロックが出来上がりとなります。

見た感じ後方にCジョイント受けを備えてるから何かに使えるんだろうけど…これはどう使えるんだろ?何かいい使い道思いついたよ!って人がいたらぜひ教えてね!

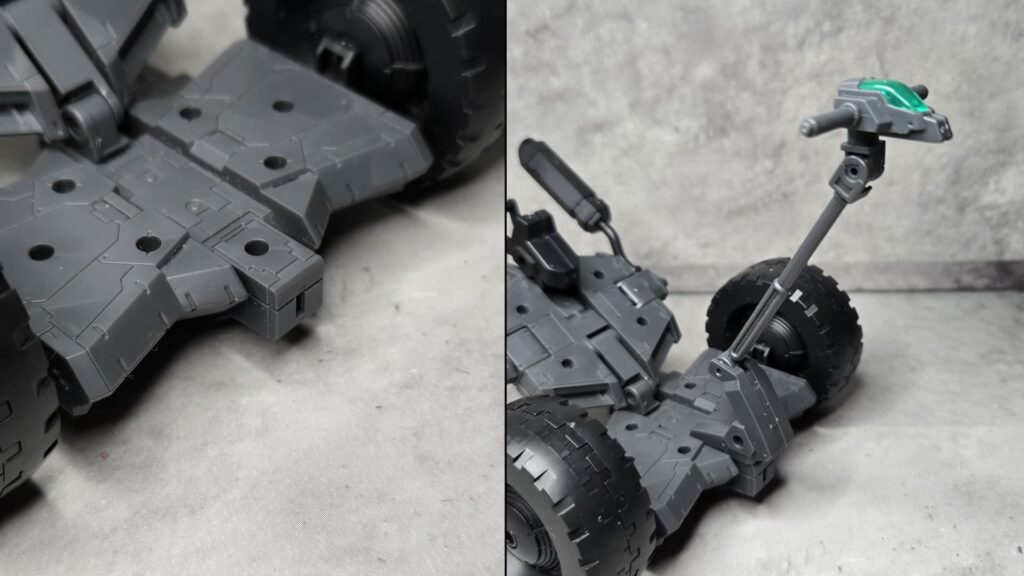

駆動系統の組み立て

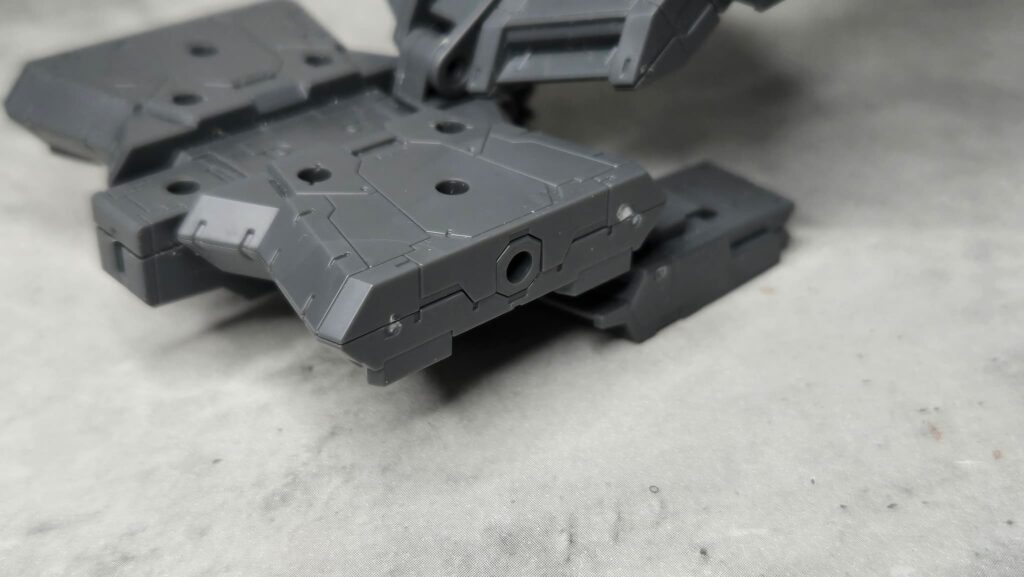

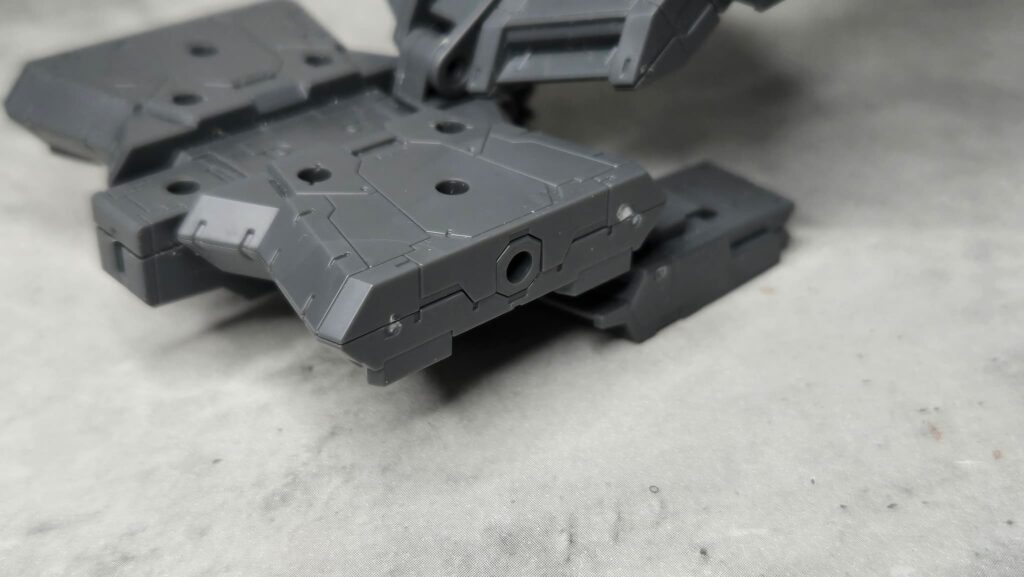

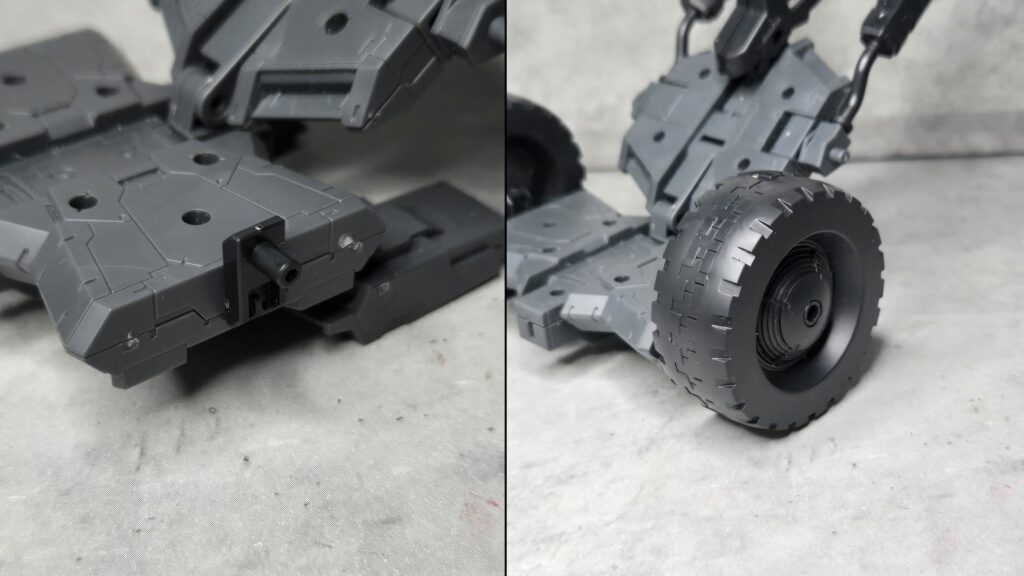

この手の乗り物系メカでのメインといえばコレ、駆動系統の組み立てをやっていきましょう。今回使うのはこちら、本体サイドです。

ウイングモービルでいうと…先ほど後部で使用したジョイントブロックを介してウイングパーツを装着したところだよね。今回は本体の3ミリ穴をそのまま使うんだね。

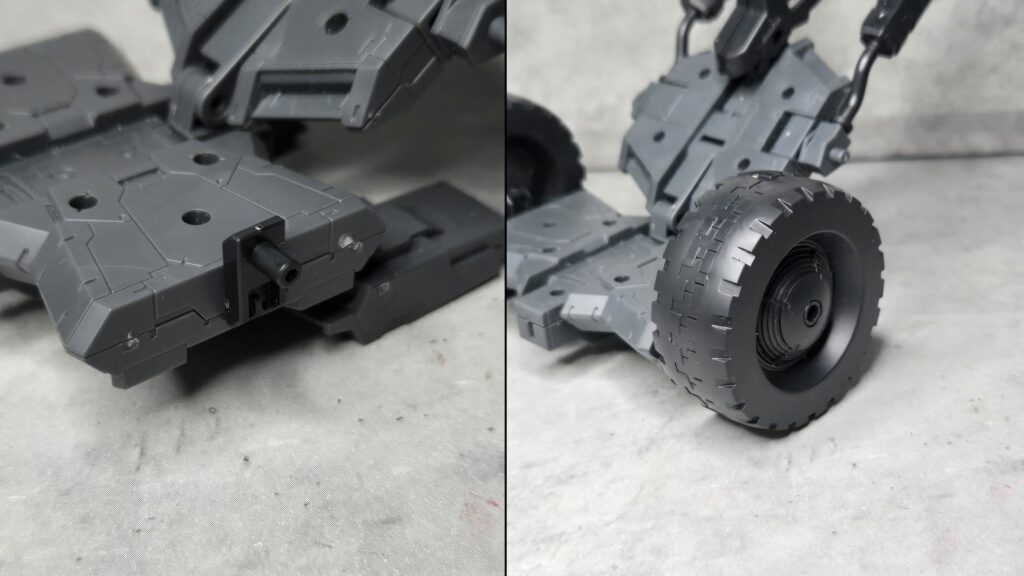

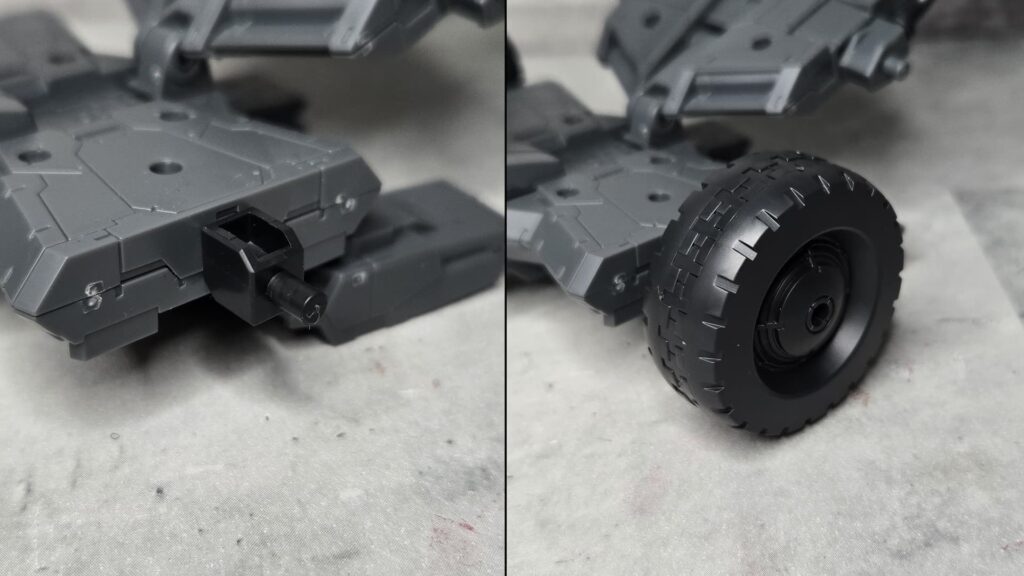

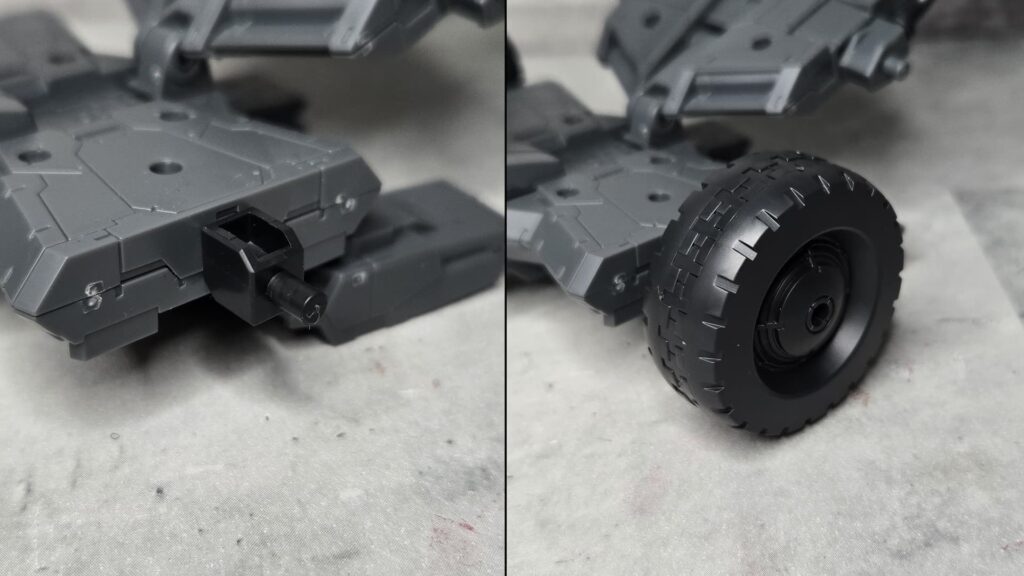

こちらはありがたいことに2種類の組み方ができるようパーツが収録されていまして…一つ目はこちら、大型のタイヤパーツです。

本体に対してサイズがかなりデカいため、そのまま装着すると無駄に車高が高くなりバランスがとりづらくなる…というためなのか、クランク状のジョイントで接続位置の軸を少し上にずらすことでこれを解消しているようです。

もう一つはこちら、中型サイズのタイヤだね。画像で見るだけだとイマイチ大きさがわかんないかもだけど…こちらは大型よりも一回りほどサイズが小さくなってるのがポイント。だからなのか、こっちは3ミリ穴からタイヤまでを直線でつなぐジョイントを介して装着するようになってるね。

とはいえ、一応大型の方で使っているクランクジョイントで装着することも可能ですし、逆にこの直線ジョイントで大型タイヤを装着もできるので、これはカスタムに合わせて選択、という使い方になりそうです。

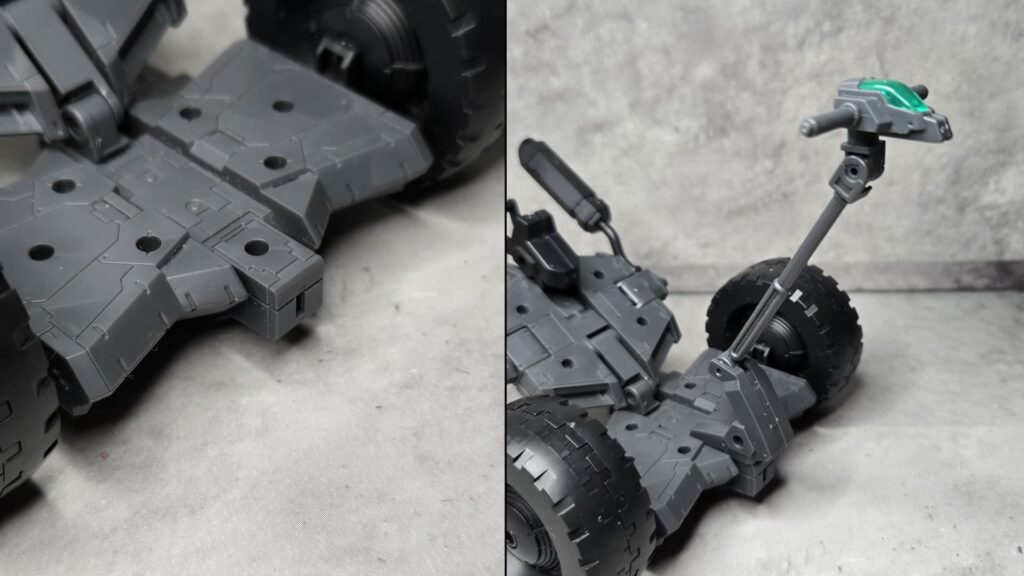

操縦用ブロックの組み立て

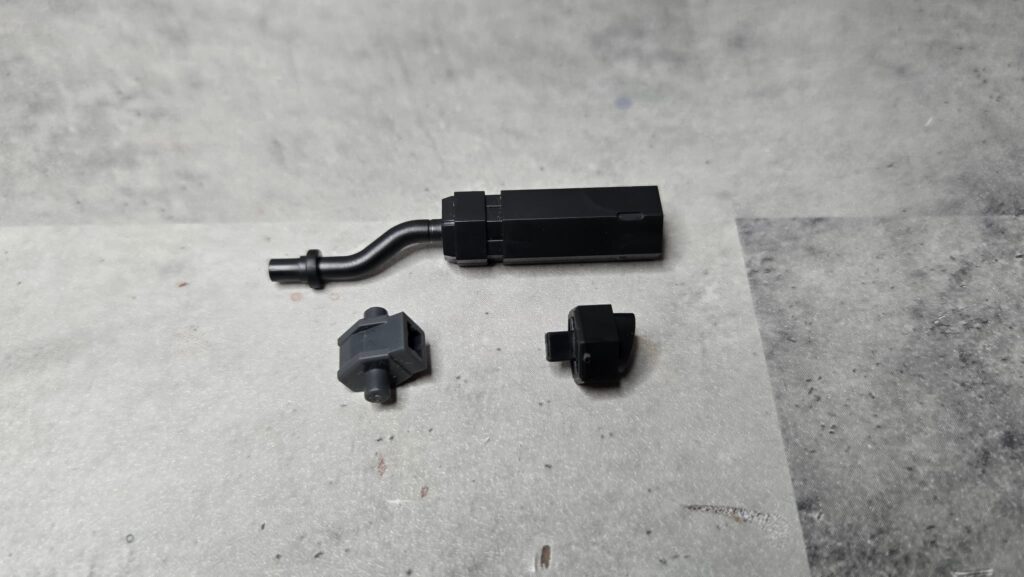

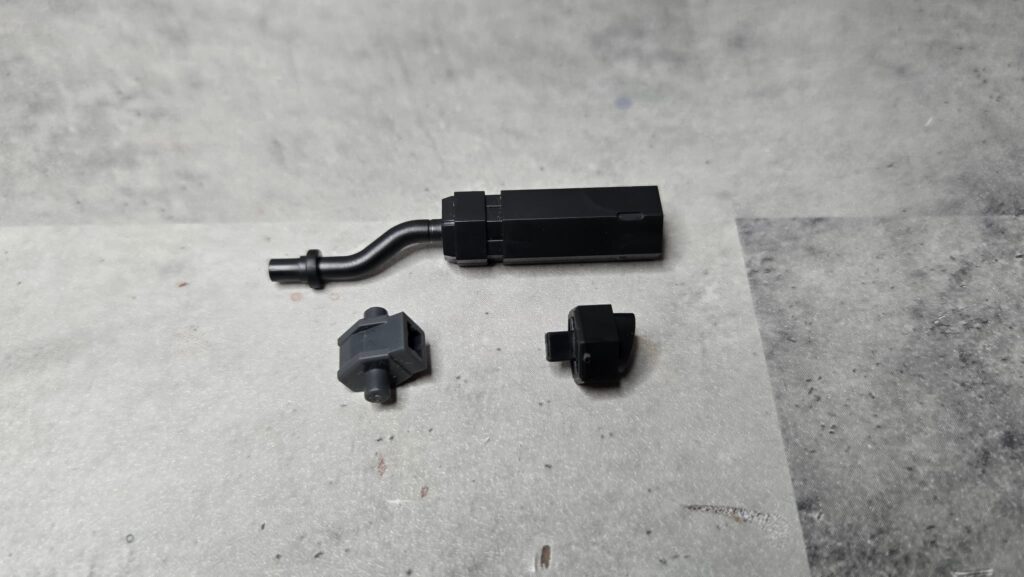

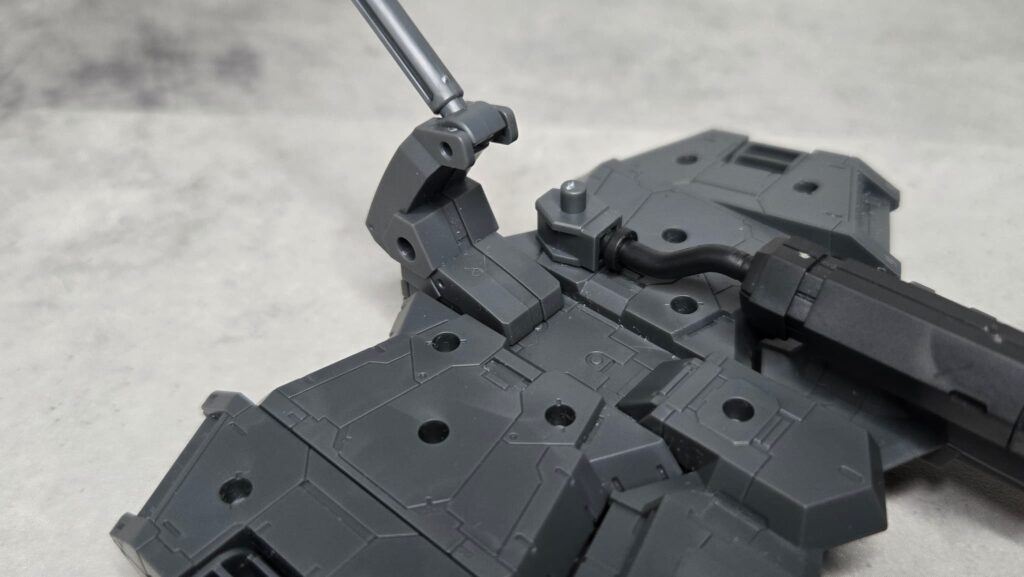

最後に見るのはこちら操縦桿です。ものとしてはこれまたウイングモービルで余剰となっていた基部、長い棒、ジョイントの3つを組み合わせて作ったブロックに…

ウイングモービルでは機首になっていたクリアパーツ付きのセンサーをセット、サイドにグリップを装備させれば…

ホイールモービル完成!

これにてホイールモービルの完成となります!

おお、やっぱりほぼ同じパーツで構成してるからかウイングモービルのバリエーションなんだろうなーってのはわかるけど、変更点になるタイヤや後部ブロックの影響か見た目が意外としっかり変わってるのがいいね!

ホイールモード

ちなみにウイングモービルだと大きく分けて2つの組み方による形態変化が用意されていましたが、ホイールモービルも同様に2パターンの組み方が用意されています。ここまでに組んできたものはタイヤで地面を走るホイールモード。見た目そのまんまですね。

シルエットとしては何年か前に一時期有名になってた二輪の立ち乗り式乗り物のセグウェイみたいな感じで、そこにバイク要素をちょいと足した、みたいになってるみたい。しばらく後に新バイクが控えてるところでやるのもなんだけど、座席とかを用意してバイクとして組んじゃうのもアリかも?

30MMのEXMはもちろんしっかり載せられますし、可動域を生かしてグリップなどの位置を調整すればこのとおり、30MSのシスターなど体格が違うプラモも載せることが可能です。

カスタム機やシスターを組んだけどなんか物足りない…というときは、素組みでもこういった乗り物メカを用意して渡してあげるとそれだけでボリュームも雰囲気も結構いい感じになるので…ウイングモービルと合わせてこちらホイールモービルもかなりおススメです!

という感じで実際にマスターは複数機用意してシスターたちに配ってるんだけど、せっかくなんでタイヤの大きさ比較をしてみたよ!こうして並べてみると明らかにサイズが違うのが分かりやすくていいね!

ただ接続部…いわゆるホイール部分の大きさは変わっていないので、タイヤのゴム部分(プラモだとプラスチック製ですが)の差でサイズが変わっているようです。

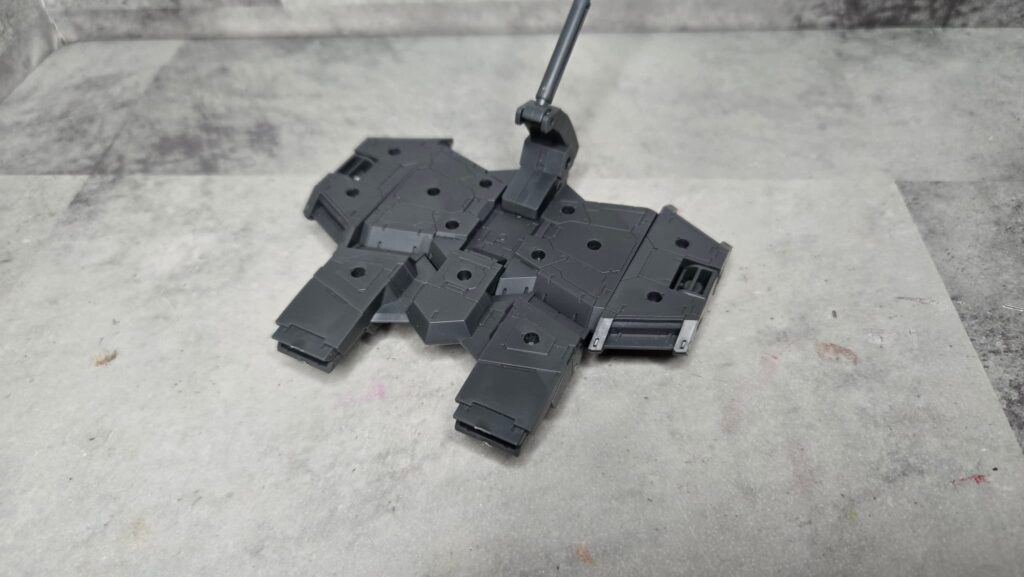

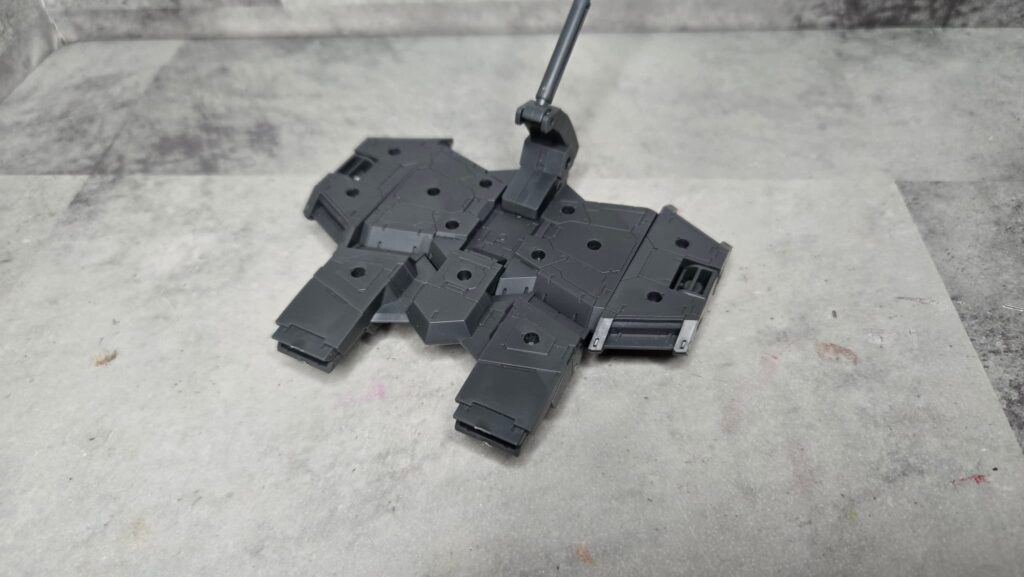

ホバリングモード

続いてもう一つの形態、ホバリングモードを見ていきましょう!

ホイールモードとこちらは選択式で組むことになるんで、ホイールモードで組んだ場合は一度分解することになるね。

で分解した姿がこれなんだけど…基部と操縦桿以外が全部外されるからなんだか寂しい姿になっちゃったぞ…!!

というわけで組み立てを再開です。このモードでは基部サイドにジョイントブロック、表後方にスラスターブロックと、ウイングモービルと同じような組み方をしていきます。

この時ジョイントブロック外側の3ミリ穴は動かしたときに下側に向くように移動させておくのが重要だよ!

続いて操縦桿基部のサイド3ミリ穴に、取り外したマフラーパーツを接続します。マフラーそのものの向きはホイールモードと同じようにするので、先端のジョイントの向きを変えて下方向に3ミリピンが来るようにしてセットします。

最後にジョイントブロック外側3ミリ穴に大型タイヤ、スラスターブロック裏サイドに中型タイヤを装着することで…

これにてホバリングモードの出来上がりです!

こうして床に置いてみるととてもあっさりしているように見えますが、この辺はなんだかウイングモービルにも通じる部分になっている気がしますね。

というのも、この形態はその名の通りホバリング…つまり空を飛ぶ、または浮かぶことができるものとなっています。説明書によるとタイヤのサイドをバーニアのように使うことができるようで、その噴射による効果で浮き上がる、という感じの使い方をしているっぽいです。

おわりに

以上、30MMよりエグザビークル(ホイールモービル)のレビューでした!

ウイングモービルと同じ部分も多かったけど、成型色の違いやタイヤパーツなどの違いによってシルエットそのものは結構変わってたし、それによる機能もしっかり変化してたのは面白かったね!

今回はレビューなので詳しくは触れていませんが、ライトグレー成型ということもありオプションパーツによるカスタムも結構アツそうなのがポイントです。いろいろ研究を行うためにキットを用意しているので、また近いうちに何かお見せできるかも…お楽しみに!